À l’article de la mort

Aujourd’hui, non un conte, une nouvelle. Peut-être le nom de Jerry perd-il en modestie. Sur un bureau, sans plus de précision, le fragment d’un texte plus long. À la mort des Hommes modestes, d’autres Hommes à venir. Entre eux, de médiocres Hommes.

« On pourrait parler de tombeau ou de roman moderne ; à vrai dire, la mort y est partout », disait le grand-daron juste avant de crever. Sa vie, si l’on n’en croit l’admiration des gens qui l’ont connu, c’était la mort. Il avait été écrivain ; mauvais, mais écrivain. Moi, je ne l’ai connu que par une histoire qu’il me raconta quand je le rencontrai pour la première fois ; j’avais treize ans et ma nouvelle adolescence a dû causer sa nostalgie terrible…

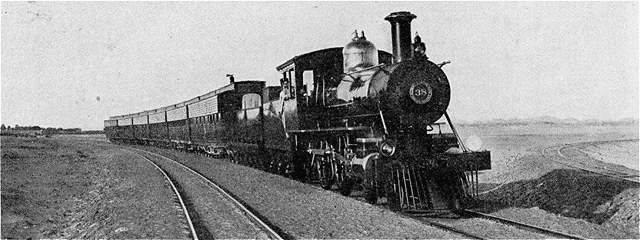

Il avait commencé en tant que cheminot, très tôt, et le fait qu’il fut allé à l’école lui avait permis de briguer un poste de chef très vite. En quelque sorte, ça avait assuré sa vie. Ses hommes, au début vexés, ont fini par le vénérer : il fallait être un grand homme pour tirer un train en récitant des vers et américains et obscènes. Ce succès, il le rencontrait aussi dans les bars des villes où il s’arrêtait : on l’écoutait, très simplement, sans parvenir à se sortir de ce charisme étrange et envoûtant qu’il vous jetait. Un soir, tandis que ses hommes remuaient le ciel pour quelques rendez-vous galants, il s’éloigna pour fumer une clope au milieu des brouillards. Dans l’ombre de la rue, un manteau noir se rapprocha : « Monsieur Jerry ? » Il acquiesça. « J’ai à vous proposer un deal, comme on dit là-bas… On dit que vous n’êtes pas sans un certain goût pour la littérature et je recherche justement un critique efficace. Un journal se fonde en ce moment dans les sous-sols de notre ville et j’ai pensé à vous… » ; le cheminot ne répondit rien et semblait réfléchir, son regard portait sur le visage du manteau qui l’avait approché. Il annonça qu’il ne quitterait pas son poste pour autant mais qu’il pouvait bien envoyer, par la poste, un ou deux papiers s’il en avait le temps. Son interlocuteur, il n’aurait su dire son sexe, lui serra vigoureusement la main et s’en alla, laissant dans l’air des soupçons d’aventure. Le lendemain, à quatre heures du matin, le train partait.

Son entrevue le travaillait. Sous ce manteau, qui avait su se cacher des lumières ? Il jeta le roman qu’il venait de finir par la fenêtre du cockpit et s’attela à son assassinat. Sans qu’il le sut alors, il naquit au rang d’écrivain. Son papier brillait de hargne et de talent d’auteur. Il l’envoya à l’adresse qu’on lui avait indiquée et attendit, mortifié d’impatience, qu’on lui répondît. Rien ne vint dans la semaine. La semaine d’après, alors qu’il rédigeait une lettre exigeant une réponse, il reçut un journal, au nom inconnu, à la Une duquel son article avait paru : « JEAN MAGNARD, POUR UN ROMAN DE MERDE » ; son sourire éclata, puis un rire bruyant ! Les gens autour l’entourèrent pour partager sa joie. Quelle formidable surprise de voir un homme local publier dans un journal ! Quelle fierté immense ! Un vieillard vint même le serrer dans ses bras en pleurant de félicité. Cette fierté fit sa perte. Assez vite, plusieurs journaux l’approchèrent pour obtenir ces lingots d’or qu’il tenait dans ses mains. De cheminot, il se fit boulanger. En à peine deux ans, il était devenu incontournable. Jerry ! Jerry ! Jerry ! Les femmes et les hommes enviaient sa bonne humeur, sa plume et son génie ! Il écrivit son premier roman. En septembre 1962, il paraissait en librairie. Succès immense. Auteur convié partout. Critiques laudatives. Pourtant, un papier devait briser sa puissance invaincue.

La deuxième semaine de septembre commençait à peine quand un titre qui fit vite toutes les Unes immergea la sphère médiatique : « JERRY, AUTEUR EUNUQUE ? » ; il n’y avait aucune signature. En le lisant, Jerry se bouffa les couilles. L’auteur critiquait l’absence littérale de femmes de son roman, de ses histoires trop âprement masculines, in-universelles ; de son regard rétrograde ; de ses inspirations trop translucidement américaines (la mauvaise, la prolétaire, la réactionnaire). À être franc, il n’y comprenait rien. Comment une critique qui jusqu’alors ne lui avait jamais été faite avait pu lui parvenir à présent ? Il prit sa voiture et se rendit au journal qui l’avait publiée. Le rédacteur en chef lui donna une adresse, visiblement satisfait qu’on soit venu la demander. Une demi-heure plus tard, Jerry frappait à la porte de l’extravagante demeure, Avenue Montaigne. Un homme rondouillet lui ouvrit. Jerry lui colla son poing dans la figure. L’homme, visiblement sonné, se releva doucement. « Je vais appeler Monsieur. » Jerry avait frappé la mauvaise personne. Il serra les dents de honte. Un autre homme se présenta, plus rondouillet encore, en lui tendant la main. Jerry lui prit la main et tira l’homme de sorte que son visage rencontre son genou. L’homme encore anonyme se releva en saignant du nez. Il respira un grand coup, et se présenta. « Georges Brun. » Il faut le préciser, les deux hommes étaient enchantés. Une discussion démarra qui s’enflamma très vite. On y découvrit des noms d’oiseaux rarissimes et autres créatures exotiques. Ce que le critique reprochait à l’auteur, c’était que son livre suivait trop linéairement les champs tracés par la littérature depuis le début du siècle. Les auteurs s’étaient efforcés de transformer le canon de beauté : la ville avait enterré la campagne, les hommes avaient enterré les femmes ; que restait-il alors outre une déploration vaine de la bourgeoisie ? Rien : pour lui, Jerry avait également enterré le bourgeois qui était digne des romans. Le prolétaire, trop encrassé par sa vie d’abruti, il voulait dire abrutie, n’avait pas de raison d’écrire des histoires. Pour lui, la littérature était l’affaire d’êtres humains qui ont le temps de vivre. Jerry finit par exploser de rire en comprenant pourquoi l’opprobre qu’on lui jetait au visage ne lui était jamais parvenue : il fut impossible que les problématiques des lecteurs bourgeois, pétris d’idéologie avant d’être pétris de goût, rencontrent les siennes. Jerry, si simple qu’il était, n’avait d’intérêt que dans une expression qui pouvait donner de la joie ou du courage, ou les deux combinés, à ses lecteurs. Il sortit de l’appartement sans refermer la porte. Une semaine après, Georges Brun publiait de nouveau : « JERRY, DEMAGOGUE LITTERAIRE » ; cette fois-ci, Jerry le prit en philosophe.

Pour la première fois, il considéra le fait de rencontrer l’amour et d’arrêter d’écrire. Il entrevoyait trop le décalage entre lui et la société des lettres ; peut-être en souffrait-il. Il finit par déménager en banlieue parisienne, dans une petite ville située au Sud-Est de Créteil. Dans le soupçon de son avenir, il entama la rédaction d’un ultime roman. Pour ce travail, il se rendait jour après jour dans une librairie locale. Une Sucycienne, presque aussi jeune que lui, le reconnut et vint lui demander un autographe : Lex Aeterna l’avait transpercée. Il acceptait. Il acceptait toujours, en fait. Ils parlèrent si longtemps qu’à la sortie ils prirent un café. C’était Collette, ma grand-mère. Je n’avais jamais entendu son nom. Le flot du récit se coupa un temps court. Le fait était simple : ils avaient vécu ensemble dix ans, avaient eu une fille. Puis un accident terrible survint : Collette mourut, agressée dans la rue par une femme qui se défendit au tribunal par la phrase suivante : « C’était la femme de Jerry ; c’était insupportable ! » Collette avait volé sur la chaussée sous le choc de la charge. Une voiture fonçait à toute allure à ce moment ; son cou était passé de quatorze centimètres d’épaisseur à zéro sous le pneu furibond. Morte sur le coup. Georges Brun publiait de nouveau : « LE DERNIER ROMAN DE JERRY AUSSI VIVANT QUE SA FEMME ! » ; pour ce titre, il fut emprisonné, et redevant de plusieurs dizaines de milliers de francs. La France était outrée de cette audace. Jerry disparut ; personne ne sut jamais comment il réagit à cet article. On lui prêta une souffrance romanesque. De là, sa vie fut simple pourtant : il avait élevé sa fille et n’avait plus vraiment écrit. Il s’était retourné vers un poste de cheminot, qu’il occupe encore aujourd’hui ; ironie du sort, il avait retrouvé ses anciens hommes qui tous avaient vieilli et lu et admiré son œuvre.

Le grand-daron m’entraina dans son bureau : une large pile de papiers s’élevait fièrement sur un plateau levé par deux tréteaux. C’était le fruit de plus de trente ans de travail. Un simple titre : À l’article de la mort. Il se levait. « On pourrait parler de tombeau ou de roman moderne ; à vrai dire, la mort y est partout » ; dans les huit jours qui suivirent, il était mort ; et moi, j’écrivais mes premières lignes.

The end.

Quoi ?! C’est déjà fini ? Jerry t’a subjugué par son art du récit ? Voici un lien vers une autre nouvelle : Soupçon de réaction ! Un texte-critique grinçant sur les nouvelles éminences intellectuelles du XXIe siècle !

Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée

La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein